TC Vortrag 04 Waschen-Bleichen-Faerben 03 Anlagen 2 Chemie

-

Upload

awrcats-writer -

Category

Documents

-

view

156 -

download

2

description

Transcript of TC Vortrag 04 Waschen-Bleichen-Faerben 03 Anlagen 2 Chemie

TC-Vortrag 04 66/161 Waschen – Bleichen – Färben

5.2 weitere chemische Hintergrundinformationen

5.2.1 Carotin und Carotinoide

Strukturformel β-Carotin

Strukturformel α-Carotin

Lycopin (Tomate: Solanum lycopersicum) Hagebutte

Canthaxanthin

TC-Vortrag 04 67/161 Waschen – Bleichen – Färben

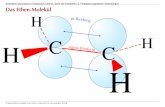

5.2.2 Benzol und Benzolderivate

Benzol, Benzen Toluol (Methylbenzen, Methylbenzol, Phenylmethan)

Benzol (auch Benzen) ist eine flüssige organische Verbindung mit einem charakteristischen aromatischen Geruch. Die Verbindung mit der Summenformel C6H6 ist ein aromatischer Kohlenwasserstoff und das einfachste und zugleich klassische Beispiel für die Aromatizität bestimmter Verbindungen. Benzol ist mischbar mit fast allen organischen Solventien, jedoch kaum mit Wasser. Als Lösungsmittel hat Benzol seine Bedeutung verloren, da es krebserregend ist.

Benzol wird zur Herstellung wichtiger Industriechemikalien wie Ethylbenzol, Cumol, Cyclohexan, sowie Nitrobenzol verwendet.

Der Name Benzol wurde im Jahr 1843 erstmals von Justus von Liebig gebraucht. Liebig änderte die Namensgebung von Eilhard Mitscherlich von 1833, der das Benzol als Benzin bezeichnet hatte, um. Im angelsächsischen und französischen Sprachbereich wurde die adaptierte Bezeichnung (franz: benzène, engl: benzene) von Mitscherlich jedoch weiterhin benutzt.

In der 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts wurde Benzol von Johann Rudolph Glauber, der auch das Glaubersalz entdeckte, bei der Destillation von Steinkohleteer entdeckt. Die Zusammensetzung war für ihn jedoch unbekannt und so nannte er es ein „subtiles und liebliches Oleum“. Im Jahre 1825 wurde Benzol von dem englischen Physiker Michael Faraday im Leuchtgas entdeckt, nämlich dadurch, dass er dieses Öl aus flüssigen Rückständen isolierte, die sich beim Verbrennen von Walölen in den Londoner Straßenlaternen aus der Gasphase abschieden. Er schlug deshalb den Namen „Pheno“ (gr. phainein = leuchten) vor.

Ein Jahr später erkannte man dieses Öl als Kohlenwasserstoff. Im Jahre 1834 erhielt der deutsche Chemiker Eilhard Mitscherlich Benzol aus Benzoesäure und Calciumoxid, des Weiteren setzte er Benzol zu Nitrobenzol, Azobenzol und Benzolsulfonsäure um. Er benannte den Stoff wegen seiner Verwandtschaft zu Benzoesäure als „Benzin“. Außerdem erstellte er die richtige Summenformel C6H6. Im gleichen Jahr wurde „Benzin“ von Justus von Liebig in Benzol umbenannt. 1845 isolierte der englische Chemiker Charles Mansfield während seiner Arbeit unter Leitung von August Wilhelm von Hofmann Benzol aus Steinkohleteer.

Im Jahr 1849 begann die industrielle Herstellung des Benzols auf der Basis von Steinkohle. Es wurde sorglos mit ihm umgegangen, bis Kampagnen schließlich über 100 Jahre später über die Gefahren des Benzols aufklärten, als die Giftigkeit des Benzols bekannt wurde.

Um die korrekte Strukturformel des Benzols schwelte ein langer Gelehrtenstreit. Erste Vorschläge wie die Prisman-Struktur, die des Benzvalen, des Dicyclopropenyl sowie das Dewar-Benzol (von James Dewar) stellten sich als falsch heraus.

TC-Vortrag 04 68/161 Waschen – Bleichen – Färben

Erst im Jahre 1861 formulierte der österreichische Chemiker Johann Josef Loschmidt, damals noch Schullehrer, einige mögliche Strukturformeln des Benzols, die der deutsche Chemiker und Professor für Chemie August Kekulé dann 1865 – möglicherweise als Anregung für seine Kekulé-Strukturformel (siehe rechte untere Abbildung) – übernahm. Einer Legende nach kam Kekulé dieser Einfall im Traum. Er träumte von einer Schlange, die sich selbst in den Schwanz biss. Kekulé beschreibt dies in seiner Rede zum 25-jährigen Jubiläum des Benzolrings 1890. Die sechs Affen, die sich abwechselnd entweder mit beiden oder mit einer Hand an den Füßen fassten und so die Ringstruktur bildeten, beruhen auf einem 1886 bei einem Bierabend der Deutschen Chemischen Gesellschaft gemachten Scherz.

Sie trägt jedoch dem experimentellen Befund Rechnung, dass im Benzol alle Kohlenstoffatome gleichwertig sind. Mit dieser Formel konnten allerdings noch nicht alle Besonderheiten des Benzols erklärt werden, wie beispielsweise seine ungewöhnlich niedrige Reaktivität. Rätselhaft war insbesondere das Ausbleiben einer Additionsreaktion mit Bromwasser, wie sie nach der Kekulé-Strukturformel eigentlich zu erwarten wäre. Der Beweis der Gleichwertigkeit der Wasserstoffe im Benzolmolekül konnte von 1869 bis 1874 erbracht werden. Im Jahre 1872 formulierte Kekulé seine Oszillationshypothese eines dauernden Platzwechsels von Einfach- und Doppelbindungen.

Erst im 20. Jahrhundert konnte das Phänomen der delokalisierten Elektronenwolken, die dem Benzolmolekül eine besondere Stabilität verleihen, über Röntgenstrukturanalyse nachgewiesen werden. 1925 führten Armit und Robinson die vereinfachte Schreibweise mit dem konzentrischen Kreis in der Formel ein, welcher zum Ausdruck bringen soll, dass alle Bindungen absolut gleichwertig sind und keine lokalisierbaren Doppelbindungen existieren.

TC-Vortrag 04 69/161 Waschen – Bleichen – Färben

Benzol ist der einfachste benzoiden aromatischen Kohlenwasserstoffe, die auch Arene genannt werden. Die besonderen Bindungsverhältnisse dieser Stoffgruppe wird Aromatizität genannt und hier anhand des Benzols als Prototyp der Arene beschrieben:

Jedes Kohlenstoffatom verfügt über vier Valenzelektronen, von denen zwei das Atom mit den benachbarten C-Atomen verbinden. Ein Elektron bindet das zugehörige Wasserstoffatom. Die verbleibenden sechs π-Elektronen ergeben formal drei π-Bindungen, wie sie in der Strukturformel mit drei Doppelbindungen ausgedrückt wurden. In dem heute gültigen Orbitalmodell bilden die sechs π-Elektronen eine delokalisierte Ladungswolke (delokalisiertes 6-π-Elektronensystem) über und unter der Ebene des Kohlenstoffrings.

Da in der systematischen chemischen Nomenklatur die Endung -ol für Alkohole verwendet wird, ist die im Deutschen meist verwendete, historisch bedingte Bezeichnung Benzol irreführend; der Name Benzen wurde von der IUPAC als offizielle Nomenklatur für diesen Kohlenwasserstoff bestimmt.

Viele wichtige Chemikalien sind Derivate des Benzols, haben also einen Benzolring als Grundgerüst. Dazu gehören beispielsweise Verbindungen mit Alkylgruppen, wie Toluol und die Xylole. Technisch bedeutend sind Ethylbenzol und Cumol, sowie Styrol mit einer Alkenylgruppe.

Wichtige Verbindungen mit funktionelle Gruppen sind Phenol mit einer Hydroxygruppe (–OH), Anilin mit einer Aminogruppe (–NH2), Benzoesäure mit einer Carboxygruppe (–COOH), sowie Chlorsubstituierte Benzole.

Benzoldämpfe sind beim Einatmen giftig; die Symptome akuter Vergiftungen treten erst bei relativ hohen Konzentrationen ein. Leichte Vergiftungen äußern sich in Schwindelgefühl, Brechreiz, Benommenheit und Apathie. Bei einer schweren Vergiftung kommt es zu Fieber und Sehstörungen bis hin zu vorübergehender Erblindung und Bewusstlosigkeit. Bei der so genannten Benzolsucht, die beim Einatmen von Benzol eintreten kann, kommt es zu Trunkenheits- und Euphoriegefühlen. Benzol kann bei längerer Einwirkung auf den Organismus zum Tod führen.

Die Giftwirkung ebenso wie die karzinogene Wirkung ist auf die Bildung eines karzinogenen Metaboliten zurückzuführen. Im Körper wird Benzol am Ring oxidiert. Das entstehende hochreaktive Epoxid reagiert mit zahlreichen biologischen Verbindungen und kann auch das Erbgut schädigen. Eine langzeitige Aufnahme kleinerer Benzolmengen führt vor allem zu Schädigungen der inneren Organe und des Knochenmarks. Letzteres resultiert in einer Abnahme der Zahl der roten Blutkörperchen (Anämie), was sich in Herzklopfen, Augenflimmern, Müdigkeit, Schwindel, Blässe und Kopfschmerzen äußert. Benzol wird im Gehirn, Knochenmark und Fettgewebe gespeichert. Es wird nur langsam über die Niere ausgeschieden. Der Abbau erfolgt über verschiedene Umbauprodukte wie das Brenzcatechin, Phenol, Hydrochinon und Benzochinon. Das Hauptausscheidungsprodukt ist schließlich die Phenylmercaptursäure (N-Acetyl-S-phenyl-cystein).

Bei zwei Prozent Luftvolumenanteil Benzol in der Atemluft kommt es nach fünf bis zehn Minuten zum Tod. Die akute letale Dosis (oral) beträgt beim Menschen 50 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Zwischen einem Luftvolumenanteil von 1,4 bis 8 Prozent bildet Benzol explosive Gemische.

TC-Vortrag 04 70/161 Waschen – Bleichen – Färben

Benzol ist aufgrund dieser Gefahren mit besonderer Vorsicht zu handhaben. Benzol muss bei 15 °C bis 25 °C gelagert werden. Der TRK-Wert lag bei 1 Milliliter pro Kubikmeter Luft (bzw. 3,25 mg/m³ Luft). Jede Exposition gegenüber Benzol sollte möglichst vermieden oder verringert werden; vor dem Gebrauch von Benzol sind besondere Anweisungen einzuholen. Bei Unfall oder Unwohlsein sollte sofort ein Arzt hinzugezogen werden. Orte, an denen Benzol austritt oder austreten könnte, sollten sofort verlassen und nur in Vollschutzanzügen wieder betreten werden. Benzol ist stark wassergefährdend.

Xylol (ortho, meta, para)

Dimethylbenzol 1,2 1,3 1,4

Die Xylole (von griechisch ξύλον (xýlon) = „Holz“) (auch Xylene oder nach der IUPAC-Nomenklatur Dimethylbenzene) sind flüssige organisch-chemische Verbindungen mit einem charakteristischen aromatischem Geruch und der allgemeinen Summenformel C8H10. Sie zählen zu den aromatischen Kohlenwasserstoffen und bestehen jeweils aus einem Benzolring mit zwei Methylsubstituenten (–CH3). Durch unterschiedliche Anordnung der Methylgruppen ergeben sich drei Konstitutionsisomere des Xylols: 1,2-Xylol (ortho-Xylol), 1,3-Xylol (meta-Xylol) und 1,4-Xylol (para-Xylol). In der Technik (z. B. als Lösungsmittel) werden sie meist als (ungetrenntes) Isomerengemisch verwendet und setzen sich in der Regel aus 60 % m-Xylol, 10–25 % o-Xylol und 10–25 % p-Xylol zusammen. Als Lösungsmittel verwendete Xylolmischungen enthalten häufig auch Ethylbenzol, das im gleichen Temperaturbereich siedet und ähnliche Lösungseigenschaften besitzt.

p-Xylol ist Ausgangsstoff für die Darstellung von Terephthalsäure (> 1 Million Jahrestonnen) und o-Xylol in ähnlichen Mengen zur Gewinnung von Phthalsäure für die Kunststoffindustrie. Durch Nitrierung erhält man die Nitroxylole, die durch anschließende Reduktion zur Darstellung der Xylidine dienen.

Xylole sind entzündlich und wirken gesundheitsschädigend bei Aufnahme über die Haut und die Atemwege. Sie können zum Beispiel Kopfschmerzen, Gedächtnis- und Orientierungsstörungen, Schwindel und Atemnot hervorrufen. Xylole sind wassergefährdend (WGK 2). Zwischen einem Luftvolumenanteil von 1 bis 8 % bilden sie explosive Gemische. Emissionen von Xylolen sind hauptsächlich auf den Kfz-Verkehr zurückzuführen. In den letzten Jahren ist ein Rückgang der Xylolemissionen zu verzeichnen.

TC-Vortrag 04 71/161 Waschen – Bleichen – Färben

Cumol ((1-Methylethyl)benzol)

Cumol (Isopropylbenzol, selten: Kumol) ist ein aromatischer Kohlenwasserstoff und unter Standardbedingungen eine farblose Flüssigkeit mit scharfem, aromatischem Geruch. Es gehört zur Gruppe der C3-Benzole.

Cumol wurde 1840 bei der Decarboxylierung von Cuminsäure entdeckt. Der erste Namensvorschlag der Entdecker war Cumen, sie verwendeten den ersten Wortbestandteil der Cuminsäure. Justus v. Liebig schlug dann den Namen Cumol vor, der fortan Eingang in die deutsche Literatur fand.

Cumol ist entzündlich und reizt die Atmungsorgane. Es kann zudem die Haut (Brennen/Jucken) und die Augen reizen, die Leber schädigen und zu Schwindel und Benommenheit führen.

Cymol (ortho, meta, para)

(1-Methylethyl)4-Methylbenzol

TC-Vortrag 04 72/161 Waschen – Bleichen – Färben

5.2.3 Anilin und weitere künstliche Farbstoffe

Nitrobenzol Anilin

Nitrobenzol ist die einfachste aromatische organische Nitroverbindung mit der Summenformel C6H5NO2. Es wurde erstmals im Jahr 1834 durch Eilhard Mitscherlich dargestellt. Nitrobenzol ist bei Raumtemperatur flüssig und in saurem und überwiegend auch in alkalischem Milieu beständig. Es ist giftig und steht im Verdacht, Krebs zu erzeugen.

Nitrobenzol wird technisch durch Nitrierung von Benzol unter Einsatz von Nitriersäure hergestellt. Sie bildet durch Dehydratisierung von Salpetersäure mit konzentrierter Schwefelsäure zunächst reaktive Nitroniumionen.

Anilin [aniˈliːn] (nach spanisch oder auch arabisch: an-nil = blau = Indigo-Farbe) ist eine hellbraune Flüssigkeit mit aminartigem Geruch, die an der Luft leicht bräunlich wird. Es handelt sich um einen Benzolring mit einer Aminogruppe (–NH2) und damit um eine aromatische Verbindung. Mit Säuren versetzt bildet es Anilinsalze. Die basische Wirkung von Anilin wird durch den mesomeren Effekt verringert, da dieser die Elektronendichte der Aminogruppe verringert.

Anilin kann krebserregend wirken und ist in größeren Mengen auftretend ein Blutgift. Es oxidiert den roten Blutfarbstoff Hämoglobin zu Methämoglobin und verhindert damit den Sauerstofftransport im Blut. Das Gift kann durch Schlucken, Einatmen und durch die Haut aufgenommen werden. Bei leichten Vergiftungen kommt es zur Blaufärbung der Haut und der Fingernägel, zu Schwindelanfällen und Erregungszuständen. Bei höherer Konzentration treten Kopfschmerzen, Schwindel, Bewusstseinsstörungen und Atemnot auf. Letzteres kann den Tod verursachen. Langfristige Vergiftungserscheinungen zeigen sich in Schwächegefühl, Appetitlosigkeit und Blasenkrebs.

Anilin wurde 1826 von Otto Unverdorben erstmals durch Kalkdestillation aus Indigo hergestellt. Er nannte das erhaltene Öl Crystallin (eine charakteristische Eigenschaft ist die Bildung kristallisierbarer Salze mit Säuren). 1834 isolierte Friedlieb Ferdinand Runge erstmals Anilin aus der lange Zeit wichtigsten Quelle, dem Steinkohlenteer, und nannte es Kyanol (Blauöl, nach dem Verhalten der Substanz gegenüber Chlorkalklösung). Fritzsche hatte 1840 das Anilin aus der Destillation von Anthranilsäure erhalten, er konnte auch die Identität des von Zinin dargestellten Produktes nachweisen. Zinin erhielt Anilin (von ihm Benzidam genannt) aus Nitrobenzol durch Reduktion mit Schwefelwasserstoff. A. W. Hofmann zeigte, dass diese Verbindungen identisch sind, er konnte ferner das Nitrobenzol mit einem deutlich verbesserten Verfahren (Zink + Säure) zu Anilin reduzieren.

Seit 1897 wird Anilin von der Badischen Anilin- und Soda-Fabrik (BASF) zur Synthese des vorher nur aus pflanzlichen Rohstoffen gewonnenen Farbstoffs Indigo eingesetzt (Heumann-Synthese). Schon vorher wurde Anilin in großem Maßstab hergestellt, etwa von der Agfa (Aktien-Gesellschaft für Anilin-Fabrikation) ab 1873. Eine bekannte Anwendung des

TC-Vortrag 04 73/161 Waschen – Bleichen – Färben

Farbstoffes war Anilinleder. Auch in der Drucktechnik wurde Anilin verwendet, u. a. bekam der Flexodruck den auch heute noch verwendeten Beinamen Anilindruck, da erst durch das Anilin eine gute Druckqualität erzeugt werden konnte.

In der Technik gewinnt man Anilin durch eine Reduktion von Nitrobenzol mit Eisen in Gegenwart von Salzsäure (Bechamp-Reduktion).

Anschließend wird mit Branntkalk (CaO) neutralisiert, und das Anilin zusammen mit dem Wasser abdestilliert. Das als Nebenprodukt entstehende Eisen(II,III)-oxid kann als Pigment eingesetzt werden.

Erkennungsmittel für Anilin, nach Fr. Field.

Löst man Anilin in Wasser und leitet dann die röthlichen Gase hindurch, welche man durch Erwärmen von Stärke oder Zucker mit starker Salpetersäure erhält, so entsteht bald ein gelber Farbstoff (Vogel's Zinalin), welcher sich als feines Pulver niederschlägt.

Das beste Mittel, um bei Vorlesungsversuchen die Bildung von Anilinroth zeigen zu können, besteht darin, daß man 1 Theil Jod und 2 Theile Anilin mit einander in einem Reagensglase gelinde erhitzt. Das Product in Alkohol gelöst, erscheint sehr intensiv roth und kann, in Wasser gegossen, gleich zum Färben verwendet werden. Daß die Anilinfarben, bei den früheren zahlreichen Untersuchungen über Anilin und seine Zersetzungsproducte, nicht früher gefunden, hat wahrscheinlich seinen Grund darin, daß man früher das Anilin meistentheils aus Indigo darstellte, welcher es frei von Toluidin liefert. Die Gegenwart von Toluidin ist aber unentbehrlich zur Entstehung der Farben. Merkwürdig ist ferner, daß die Basen selbst meist farblos oder schwach gefärbt sind, während die Salze die wundervollsten Farben zeigen. Löst man das reine Rosanilin einmal in kaltem, dann in heißem Wasser, und setzt zu beiden Lösungen gleich viel verdünnte Schwefelsäure, so tritt die Färbung nur in der heißen Lösung ein. Umgekehrt wird eine heiße Lösung von essigsaurem Rosanilin durch Zusatz von Aetznatron sofort entfärbt, eine kalte nicht. Diese Farblosigkeit der Basen kann man zu einem hübschen Experiment benutzen. Man schreibt die Buchstaben ANILINE, jeden mit einer anderen Basis auf ein weißes Blatt Papier. A z.B. mit Aethyl-Rosanilin (Violett), N mit Phenyl-Violett (Indigo), I mit Phenylblau (Blau), L mit Anilingrün, I mit Anilingelb, N mit Chrysanilin (Anilinorange), E endlich mit Rosanilin (Roth.) Spritzt man nun das Papier mit einer Mischung von Essigsäure und Alkohol an, so erhält man das Wort in Regenbogenfarben. (Breslauer Gewerbeblatt, 1865, Nr. 17.)

Quelle: Polytech. Journal 1865, Band 177/Miszelle 9 (S. 410) URL: http://dingler.culture.hu-berlin.de/article/pj177/mi177mi05_9

Anilinfarben zum Aquarelliren und Coloriren von Photographien; von Dr. E. Jacobsen in Berlin.

Einen wesentlichen Vorzug besitzen die Anilinfarben vor anderen, z.B. den meisten Honigfarben, darin, daß alle Lasurfarben (d.h. durchsichtig) und nicht Körperfarben sind, daß mithin auch die unter der Farbe liegende photographische Zeichnung in ihren feinsten Tönen und Conturen zur Geltung kommt.

TC-Vortrag 04 74/161 Waschen – Bleichen – Färben

Die Anilinfarben erreichen bei einer schönen Brillanz und Feinheit fast die Töne der Oelfarben; sie mischen sich leicht unter einander und auch mit anderen Farben, und wenn man schließlich die fertig colorirten Photographien mit Wachsfirniß überreibt, so erhalten sie auch eine genügende Haltbarkeit und Schutz gegen Wasserflecken und dergl. Ein weiterer Vortheil ist, daß die Farben nicht zu schnell beim Arbeiten trocknen und, wenn sie gehörig verdünnt sind, sehr hübsche Effecte liefern. Die nöthigen praktischen Vortheile findet man bald beim Arbeiten selbst. Die Haltbarkeit läßt nichts zu wünschen übrig. Die Farben wurden sämmtlich fast 8 Tage lang hinter Glasscheiben dem Sonnenlichte direct ausgesetzt, ohne in dieser Zeit, Grün ausgenommen, eine Veränderung zu zeigen; an einer Zimmerwand ohne Sonne zeigten sie auch später noch dieselben Töne wie frisch aufgetragene Anilinfarben. Das Grün kann leicht ersetzt werden durch Mischen von Indigcarmin und Anilingelb.

Beim Auftragen selbst vermeide man die Conturen zu überschreiten, da sich einige der Anilinfarben nicht abwaschen lassen, namentlich ist dieß bei Roth I., Violett, Gelb und Braun (Lichtbraun I.) der Fall. Beim Coloriren des Gesichtes thut man wohl, zuerst das Roth der Wangen anzulegen und darnach den Localton; überhaupt verdünne man das Roth und Violett sehr stark, lege erst einmal den betreffenden Gegenstand blaß-roth an und übergehe mit ebenso schwacher Farbe bis zur gewünschten Dunkelheit. Alle übrigen Farben verhalten sich im Allgemeinen ganz so wie gewöhnliche Aquarellfarben und haften direct auch auf Albuminbildern; sind letztere indeß zu tief copirt oder mit den Fingern befaßt worden, so muß man das Albuminbild vor dem Auftragen der Farben mit einem Tropfen Glycerin abreiben. Um den Hintergrund ein wenig abzutönen, verdünne man die betreffende Farbe sehr stark. Lichter auf Goldsachen und dergl. lassen sich ebenso leicht anfertigen, wenn man ein wenig Permanent- (Baryt-) Weiß (kein Bleiweiß) mit den passenden Anilinfarben abtönt; der Wachsfirniß verreibt diese Theile nicht; man kann dieses Aufsetzen von Lichtern aber auch nach dem Wichsen vornehmen, denn auf dem überzogenen Bilde kann man ebenso leicht malen wie vorher. Für Fleischtöne eignen sich namentlich Roth I., II., III., Violett I. und Lichtbraun I.; diese erfordern aber auch die größte Vorsicht beim Auftragen, d.h. man muß sie sehr stark mit Wasser verdünnen. Das dunkle Braun (Neutraltinte) ist sehr geeignet zum Retouchiren und Ausflecken der Bilder; man gibt ihm, je nach der Farbe der Photographie, entweder mit ein wenig von Roth II. und Lichtbraun I. einen bräunlichen, oder mit Violett II. einen violetten Ton. Dabei ist zu bemerken, daß für diesen Zweck die Farben in Schaukastenbildern viel länger dem Lichte widerstehen, als z.B. Carmin und Pariserblau mit chinesischer Tusche gemischt. Beim Aquarelliren und Coloriren von Photographien auf gewöhnlichem Papier muß man das Papier, um die Farben zu fixiren und haltbarer gegen Licht zu machen, zuerst mit einer schwachen Leimung (von Gelatine, Hausenblase oder Eiweiß) versehen. Da die Farben glänzend auftrocknen, so überzieht man am besten solche Aquarellbilder mit einer geeigneten durchsichtigen Wachsmasse. (Deutsche Industriezeitung, 1864, Nr. 46.)

Quelle: Polytech. Journal 1864, Band 174/Miszelle 9 (S. 405–406) URL: http://dingler.culture.hu-berlin.de/article/pj174/mi174mi05_9

TC-Vortrag 04 75/161 Waschen – Bleichen – Färben

Ueber eine neue Methode zur Werthbestimmung der Anilinfarbstoffe; von Armand Müller.

Es dürfte in der Färberwelt schon längst das Bedürfniß gefühlt worden seyn, ein einfaches, von Jedem ausführbares Verfahren zu kennen, mit dessen Hülfe man die Anilinpigmente, welche in enormen Quantitäten und in den verschiedensten Nüancen sowohl, als im wechselndsten Gehalt alljährlich dargestellt und consumirt werden, so auf ihren Gehalt an färbendem Princip sowohl als auf ihre Nüance prüfen könnte, daß die Resultate der Untersuchung es dem Farbentechniker ermöglichten, in kurzer Zeit, mit Bestimmtheit und direct procentisch über den Handelswerth einer Waare ein Urtheil zu gewinnen. Diese Bedingungen aber sind bis jetzt noch durch keine vorgeschlagene Methode erfüllt worden. Das Colorimeter, nur bei Intensitätsbestimmungen einigermaßen befriedigende Resultate ergebend, und für den praktischen Färber etwas zu complicirt, sowie das Probefärben lassen Demjenigen, der sich häufig mit den Theerpigmenten beschäftigt, und dem oft die kleinsten Differenzen in Färbekraft oder Nüance höchst unliebsam, ja geradezu nachtheilig sind, sehr viel zu wünschen übrig.

Der Verfasser hat sich daher schon längere Zeit mit der Auffindung eines Verfahrens beschäftigt, welches den gestellten Forderungen möglichst Rechnung tragen sollte und gibt nun in Nachstehendem seine Resultate in einer neuen Methode, welche, sollte sie vielleicht auch noch wesentlicher Verbesserungen bedürfen, immerhin interessant genug ist, um vor das Forum eines größeren Publicums gebracht zu werden.

Die Basis desselben ist: Fixirung des zu untersuchenden Farbstoffes auf einer durchsichtigen Glasplatte mittelst Collodium als dünnes lasirendes Häutchen, behufs Vergleichung desselben mit einem ebenso behandelten Normalpigment derselben oder einer ähnlichen Nüance.

Eine solche Schicht gibt, wenn sie nach untenstehenden Verhältnissen, die sich nach langen Versuchsreihen als die günstigsten erwiesen haben, dargestellt wird, die Möglichkeit an die Hand, auf's Schärfste die kleinsten Differenzen zwischen zwei oder mehreren Farbstoffen zu erkennen.

Um nun überhaupt eine genaue Vergleichung möglich zu machen, ist es nothwendig, ein für alle Versuche gleichbleibendes "„Normalcollodium“" anzuwenden, um Schichten zu erzeugen, die an und für sich egal sind, und genau dieselben Dimensionen bezüglich Dicke wie alle anderen haben; denn es ist ganz klar, daß ein dickflüssiges Collodium mit derselben Menge Farbstoff weit dunklere Schichten erzeugt, als ein mehr äther- oder alkoholhaltiges, also dünneres. – Die Möglichkeit einer klaren Haut und folglich einer Vergleichung hängt ferner ab von dem Verhältniß des Alkohols zur Quantität der Collodiumwolle einerseits und andererseits von demjenigen zwischen Alkohol und Farbstoff. Bei zu wenig Weingeist scheidet sich nämlich das Pigment krystallisirt aus, was auch bei zu dünnem Collodium überhaupt eintritt, und die Fläche wird undurchsichtig. Ist dagegen zu viel vorhanden, so kann, wenn das Pyroxylin nicht sehr löslich ist, leicht eine flockenartige Ausscheidung des Collodiums mit dem allmählichen Verdampfen des Aethers stattfinden, was die Schicht Zur Vergleichung ebenfalls untauglich macht. Es dürfte sich vielleicht mit größerem Vortheil an Stelle der gewöhnlichen Collodiumwolle Sutton's Alkolen, das in absolutem Weingeist löslich ist, anwenden lassen. Da dem Verfasser solches Material mangelte, könnten darüber keine Versuche angestellt werden.

TC-Vortrag 04 76/161 Waschen – Bleichen – Färben

Das Normal-Collodium wird bereitet durch Lösen von 12 Grammen bester Schießbaumwolle (Pyroxylin) in 600 Kubikcentimeter Aether, und Zufügen von 350 Kubikcentimeter Weingeist vom spec. Gewicht 0,8156 (96 Proc. Tr.).

Man bewahrt die Solution in einem nach Art der Gay-Lussac'schen Bürette construirten Glasgefäß im Dunkeln sorgsam auf, um jede Zersetzung oder Verdampfung von Aether und Alkohol, wodurch der Titer der Lösung gestört würde, während und nach dem Gebrauch zu verhindern.

Zur Intensitätsbestimmung aller (spritlöslichen) Farbstoffe, z.B. eines gelblichen, krystallisirten Fuchsins, eines Teiges oder einer Lösung derselben Nüance, verfährt man wie folgt:

Man nimmt aus einer früheren Sendung krystallisirten Pigmentes, von der die Erfahrung gelehrt hat, daß sie in jeder Hinsicht den Zwecken der Färberei diente, eine kleine Probe heraus, wiegt genau 0,2 Gramm von derselben ab und bringt sie in ein circa 120 Kubikcentimeter haltendes, und mit einem gut eingeschliffenen Glasstöpsel verschließbares Gefäß. Hierauf läßt man etwas rasch aus einer Gay-Lussac'schen Bürette genau 100 Kubikcentimeter Normalcollodium in dasselbe einfließen, und schüttelt, indem man das Fläschchen mit dem Stöpsel deckt, einigemale tüchtig um. Die Lösung darf nicht durch Wärme unterstützt werden. Sie wird nun, sobald sie beendet ist, was man mit einem Glasspatel, den man nach Verlauf von einer halben Stunde (um Verlust zu vermeiden) am inneren Boden des Gefäßes reibt und dann herauszieht, leicht erkennt, rasch auf den oberen Rand einer überall gut gereinigten und klaren Glasplatte gegossen. Damit die Schichten sich bei allen Versuchen genau gleich dick anlegen, läßt man die Tafel zweckmäßig auf der Seite eines hölzernen Prisma's ruhen, dessen Basis, um einen constanten Neigungswinkel (60°) gegen die Tischplatte zu erzielen, ein gleichseitiges Dreieck bildet, und, auf den Arbeitstisch aufgeschraubt, dachartig anzusehen ist. Zum Abfluß der im Ueberfluß aufgegossenen Mischung gräbt man längs den beiden Seiten des Prisma's Rinnen in den Tisch ein, welche, an einzelnen Stellen durchbohrt, die Flüssigkeit in zweckmäßig darunter befestigte Gefäße leiten.

Nachdem die Haut vollkommen angetrocknet ist, wird ein regelmäßiger Theil derselben auf der Glasplatte reservirt, indem man das Uebrige mit einem feuchten Tuch leicht wegwischt. – Die Normalfläche für gelbliches Fuchsin ist mit diesen Operationen zur Vergleichung mit anderen Schichten fertig.

Auf ganz dieselbe Weise werden eventuell Normaltafeln aus krystallisirtem Violett (Jod- und Spritviolett), Blau, Grün (nur in höchst concentrirtem Zustand), Phosphin, Vesuvin, Nigros in den verschiedenen Anilinbraun's, aus "„La Phénicienne“" (Rothëin), Corallin, Saffranin, Rouge coquelicot, African Red, und aus allen anderen Anilin- und Phenylfarben, die in Weingeist löslich sind, dargestellt. – Pikrinsäure und Dinitronaphtylsäure (Martiusgelb) können mit der Collodiummethode nicht bestimmt werden; denn sie krystallisiren leider während des Trocknens der Schicht aus. Eine solche Platte steht unter dem Mikroskop durch Bildung der zierlichsten Krystallgruppen, deren Fond dann in den Newton'schen Farben glänzt, wunderschön aus, und läßt dem staunenden Auge im Entstehungsmoment dieser Gebilde am besten einen wenn auch nur kurzen und schwachen Einblick thun in die geheimnißvollen Werkstätten der Naturkräfte.

Die Normalplatten halten sich im Dunkeln und von schädlichen Ausdünstungen unberührt, lange Zeit ohne sich zu verändern; sie müssen indessen dennoch sehr sorgfältig behandelt

TC-Vortrag 04 77/161 Waschen – Bleichen – Färben

werden, und ziehe ich daher stets vor, den krystallisirten Normalfarbstoff vorräthig zu halten und die Platte jedesmal vor Untersuchung eines Farbstoffes frisch zu bereiten, d.h. wenn monatlich nur 1 bis 2 Proben zu machen sind.

Die Schichten unbrauchbar gewordener Tafeln entfernt man leicht mit einem in concentrirte Schwefelsäure getauchten Bürstchen.

Es kommt den Consumenten von Anilinfarben häufig vor, daß eine nach Muster beorderte Farbstoffsendung von weit geringerer Qualität ist, als man nach dem Muster hätte erwarten sollen; ebenso differiren nicht selten größere Bezüge unter sich. Um das fragliche Pigment zu untersuchen, wägt man von demselben genau so viel ab, als oben bei Fuchsin angegeben, nämlich 0,2 Gramm, bringt diese Menge in ein ebenfalls 120 Kubikcentim. haltendes, gut verschließbares Glasgefäß und läßt 50 Kubikcentimeter Normalcollodium einfließen. Bis die völlige Lösung erreicht ist, wird einigemale tüchtig umgeschüttelt.

Es ist nun klar, daß wenn der Farbstoff denselben Gehalt hat wie der normale, es noch 50 Kubikcentimeter Normalcollodium bedarf, um eine ebenso helle Platte wie die des letzteren zu geben; im anderen Falle wird die Zahl der Kubikcentimeter, welche bis zur Erreichung der Normalintensität noch auslaufen müssen, plus 50 Kubikcentimeter (d.h. der Lösungsmenge) direct proportional seyn der Intensität resp. dem Werth des Farbstoffes gegenüber demjenigen der Normalplatte, und ihn procentisch angeben, ähnlich wie dieß bei den verschiedensten alkalimetrischen und acidimetrischen Proben ebenfalls geschieht.

Man nimmt nach vollständiger Lösung des Farbstoffes (von oben) aus den Fläschchen, das man ganz nahe an die Normalplatte, die auf das Prisma gelegt wurde, bringt, möglichst rasch einen Tropfen Flüssigkeit heraus, und läßt ihn auf die Tafel, nahe der Normalfläche, jedoch auf unbedeckten Grund fallen. Das Gefäß mit der Lösung schließt man inzwischen zu, und vergleicht dann die Schichten mit einander nach dem vollständigen Trocknen, was in 1 bis 2 Minuten erfolgt ist. Ist die Normalfläche noch heller, so werden vorsichtig, aber schnell einige weitere Kubikcentimeter hinzugebracht und auf's Neue getupft.

Sobald die Nüance der beiden Schichten genau dieselbe ist, notirt man die Zahl der verbrauchten Kubikcentimeter Normalcollodium und hat dann, nach Zuzählung der Lösungsmenge, die man übrigens aus derselben Bürette fließen lassen und so direct ablesen kann, die Bestimmung vollendet.

Diese Collodiumlösung läßt bei einiger Uebung noch Differenzen von 1/2 und 1/4 Proc. erkennen. Soll ein Teig auf seinen Gehalt geprüft werden, so wägt man ebenfalls die bekannte Normalmenge (0,2 Gramm für je 100 Kubikcentimeter Normal-Collodium) ab und vergleicht ihn mit der Platte aus krystallisirtem Farbstoff; nur titrirt man statt von 50 Kubikcentimetern von 10 K. C. aus.

Wässerige oder weingeistige Lösungen werden eingedampft und wie Teige bestimmt.

Es gibt noch ein zweites Princip, nach welchem die Collodiummethode für Gehaltsprüfungen ausgeführt werden kann, darauf basirend, Normalplatten herzustellen, auf denen der Normalfarbstoff so aufgetragen ist, daß Decimalreihen von Intensitäts-Nüancen zur Vergleichung und directen procentischen Bestimmung entstehen, ohne daß es nöthig wäre, das zu untersuchende Pigment auf die Normal-Nüance zu titriren.

Derartige Platten, deren Rückseiten zur Erlangung einer bestimmten Menge von Decimalreihen nach einem eigenthümlichen Schema ebenfalls collodionirt werden, verlangen

TC-Vortrag 04 78/161 Waschen – Bleichen – Färben

indessen eine etwas zu sorgfältige Behandlung und Aufbewahrung, um der letzten Methode eine allgemeine Anwendung zu verschaffen.

Ich beschreibe sie aus diesem Grunde nicht eingehender, trotzdem die Tafeln, einmal hergestellt, was allerdings viel Mühe und Zeit in Anspruch nimmt, den positiven Gehalt eines zu untersuchenden Pigmentes mit großer Sicherheit angeben.

Noch sey kurz erwähnt die Anwendung der Collodiummethode zur Nüancebestimmung eines Farbstoffes ohne Rücksicht auf dessen Gehalt.

Es leuchtet ein, daß die auf einer Glasplatte fixirte Schicht, verglichen mit einer anderen, nicht nur eventuell eine Differenz in der Farbentiefe, sondern mit derselben Genauigkeit auch Nüancenunterschiede anzeigt, und es ist oft für den Fabrikanten von größter Wichtigkeit nach dieser Seite hin ebenfalls genauen Aufschluß zu erhalten.

Schon bei der Intensitätsbestimmung wird man also über diesen Punkt wenigstens annähernd klar werden.

Die Collodiummethode ermöglicht es jedoch, die meisten Farbstoffe nach ihren Nüancen ebenfalls in ein (relatives) Zahlensystem zu bringen, so daß der Werth derselben auch nach dieser Hinsicht gewissermaßen quantitativ, wenn der Ausdruck erlaubt ist, bestimmt werden kann.

Man bereitet sich Normallösungen aus krystallisirtem Fuchsin extragelblich, Reinviolett (sprit- oder wasserlöslich), Reinblau und Grün (ebenso eventuell Braun als Cerise oder Havanna, Phosphine u.s.w.) durch Abwägen von je 0,2 Grm. und Zusammenbringen mit 100 K. C. Normalcollodium.

Setzt man nun die Nüance obigen Fuchsins = 1, die des Violetts = 101, des Blaus = 202, des Grüns = 303 u.s.w. so liegen jedesmal in der Mitte zweier sich hier folgender Lösungen je 100 Uebergangsstufen, wovon jedem nicht normalen Farbstoff, als Mischung zweier anderer betrachtet, irgend eine zugehört.

Angenommen, es sey ein bläuliches Fuchsin, krystallisirt oder in Teigform, zu untersuchen.

Man wägt von demselben nach Bestimmung seiner Intensität ein Aequivalent der Normalmenge (0,2 Grm.) ab, löst in 100 K. C. Collodium auf, und macht auf einer Glasplatte einen Abguß (Nr. 1).

Hierauf werden zu 100 K. C. der Normal-Fuchsinlösung so lange Normal-Violettsolution aus einer Gay-Lussac'schen Bürette unter Beobachtung der bezüglichen Vorschriften hinzugefügt, bis ein letzter Tropfen der so veränderten Flüssigkeit eine, der Fläche Nr. 1 genau gleichgefärbte Schicht (Nr. 2) gibt.

Die verbrauchten K. C. Violettlösung sind nun, nach Zuzählung der Nüancezahl des Normalfarbstoffes, der einfachste Ausdruck der Stellung des zu untersuchenden Farbstoffes in der Zahlenreihe. Wenn bei obigem Beispiel die Normalfuchsinsolution 14 K. C. erfordert hätte, um eine Schicht gleich der des zu untersuchenden Farbstoffes zu erzeugen, so würde die Nüance des letzteren = 15 seyn. Ein zweites Fuchsin erfordere bloß 5 K. C. Violettlösung; seine Stellung in der Zahlenreihe wird also = 6 seyn und von dem vorhergehend untersuchten um eine bestimmte Nüance, deren relativer Ausdruck = 10 ist, nach Gelb zu abweichen.

TC-Vortrag 04 79/161 Waschen – Bleichen – Färben

Ist daher in der angedeuteten Weise die Nüance eines jeden Pigmentes, welches in größerer Menge verwendet werden soll, bestimmt worden, so hat man in den bezüglichen Resultaten einen ganz genauen Maaßstab für seine praktische Anwendbarkeit.

Aus Reimann's Färberzeitung, 1871, Nr. 38–46. Müller, Armand, Methode zur Werthbestimmung der Anilinfarbstoffe. Quelle: Polytech. Journal 1871, Band 202, Nr. CIX. (S. 458–463) URL: http://dingler.culture.hu-berlin.de/article/pj202/ar202109

Anilinrot

Fuchsin, Azaleïn, Mauve, Magenta, Roseïn, Tyralin, Rosanilin

Fuchsin ist ein roter Triphenylmethanfarbstoff, der in Alkohol (Ethanol) gelöst in der Mikroskopie und Histologie zum Färben verwendet wird. Fuchsin wurde 1858 von dem deutschen Chemiker August Wilhelm von Hofmann und fast zur gleichen Zeit von dem Lyoner Chemiker François-Emmanuel Verguin entdeckt und nach der amerikanischen Zierpflanze Fuchsie benannt, deren blaurote Blüten einen ähnlichen Farbton aufweisen. Es war der zweite großtechnisch hergestellte Teerfarbstoff.

Fuchsin wird durch Reaktion von 4-Aminobenzaldehyd, 4-Aminobenzylalkohol oder 4,4′-Diaminodiphenylmethan mit Anilin in Gegenwart von Oxidationsmitteln und Eisen(II)-chlorid hergestellt. Dabei entsteht außer dem Fuchsin als Verunreinigung auch Parafuchsin, welches ähnliche Eigenschaften besitzt.

Fuchsin bildet grüngelb metallisch glänzende Kristalle, die sich in Wasser und Alkohol langsam mit intensiv roter Farbe auflösen.

Das Fuchsin-Molekül stellt ein mesomeriestabilisiertes Kation dar, mit den Eigenschaften eines Cyaninfarbstoffs. Dies begründet die intensive Farbigkeit des Fuchsins.

Fuchsin wurde lange als Färbemittel für Wolle und Leder verwendet.

1895 wurde Fuchsin erstmals als Auslöser für Blasenkrebs beschrieben.

Fuchsin wirkt antimykotisch und antiseptisch bei grampositiven Bakterien, wird aber wegen des Verdachts auf Kanzerogenität weder am Menschen noch in der Veterinärmedizin eingesetzt.

TC-Vortrag 04 80/161 Waschen – Bleichen – Färben

Es wird in der Feulgenschen Nuclealreaktion eingesetzt, um DNA in Zellkernen oder im Kernäquivalent von Bakterien nachzuweisen. Es kann auch zur Chromosomenfärbung verwendet werden.

Fuchsin wurde auch in der Farbfotografie eingesetzt.

Basisches Fuchsin wird seit den 1960er Jahren verwendet, um Mikrorisse in Knochen in vitro zu färben und mit der Fluoreszenz des Farbstoffs zu identifizieren.

Fuchsin wird in der Technik zur Feststellung von Rissen in Bauteilen, z. B. Faserverbundbauteilen, verwendet.

Aufgrund der vorhandenen offenen Restporosität in Steinzeug, die durch den "Fuchsintest" nachgewiesen werden kann, lässt sich eine klare Unterscheidung zum Porzellan hin machen.

Als Fuchsinschweflige Säure wird es als Nachweismittel für Aldehyde verwendet. Dabei wird zu der magentafarbenen Lösung von Fuchsin etwas verdünnte Schweflige Säure zugegeben, bis sich die Flüssigkeit entfärbt hat. Beim Zugeben zu einem Aldehyd färbt sich die Lösung über blau und rot zu violett.

Ueber die Anwendung des Fuchsins in der Scharlachfärberei; von Carl Bulkowsky Assistent für chemische Technologie am k. k. Polytechnicum zu Wien.

Die Auffindung rother Pigmente oder einer einfachen Färbemethode, mittelst welcher man schnell und wohlfeil den Fasern einige der schönsten rothen Farbentöne von ziemlicher Beständigkeit ertheilen könnte, ist ein Problem, dessen Lösung eine tief empfundene Lücke der Colorie ausfüllen würde. Die Herstellung jener Farbentöne ist gegenwärtig entweder mit einem großen Aufwande an Zeit und Arbeit verknüpft, oder es sind hierzu sehr kostspielige Farbmaterialien erforderlich. Dieß gilt insbesondere für Scharlach, Amaranth und Nelkenroth; Farbentöne, welche durchgehends gelber als das Roth des Fuchsins sind. Zur Erzielung genannter Farben bedarf es heut zu Tage noch immer eines sehr geschickten und erfahrenen Färbers, also selbst zu einer Zeit wo die Chemie demselben rathend und helfend zur Seite steht; es darf uns daher nicht Wunder nehmen, daß dieser Theil der Färberei in früheren Zeiten geradezu als Kunst betrachtet wurde.

Die hellrothen Farbentöne sind für die farbigen Dessins der Gewebe ganz unentbehrlich; sie sind es ja vorzugsweise, welche ihnen Leben und Frische ertheilen, und daraus erklärt es sich, daß der auf die Herstellung dieser Farben bezugnehmende Theil der Färberei und des Zeugdruckes seit jeher von den Coloristen mit Vorliebe gepflegt wurde.

Die Natur der zu färbenden Faser bedingt die Anwendung eines ganz speciellen Farbstoffes und einer besonderen Färbe- oder Druckmethode. Zum Färben der Seide in den Nuancen Ponceau bis Nelkenroth steht die Carthaminsäure ausschließlich in Verwendung und kann trotz ihres hohen Preises nicht entbehrt werden, weil nur sie allein der Seide diese Farbentöne in erforderlicher Schönheit zu ertheilen vermag. Die Nachtheile, welche durch ihre Unechtheit bedingt sind, kommen viel weniger in Betracht, wie denn überhaupt die Mode an den Färber Anforderungen stellt, welche nicht immer die Echtheit, sondern großentheils die Schönheit einer Farbe betreffen.

Für Baumwolle werden der Krapp und die verschiedenen Krapppräparate benutzt, sobald es sich um die Herstellung der hellrothen Farbentöne handelt. In der Wollfärberei werden Cochenille, Lac-dye als die einzig tauglichen Farbstoffe für Scharlach, Amaranth und

TC-Vortrag 04 81/161 Waschen – Bleichen – Färben

Nelkenroth verwendet. Obgleich dieselben seit einiger Zeit bedeutend im Preise gesunken sind, so lassen sie sich doch noch immer nicht für wohlfeile Waaren gebrauchen.

Seltsamer Weise findet sich unter den so zahlreichen Theerfarben bis jetzt kein einziges Präparat, vor, welches einen der früher genannten Farbstoffe in dieser Richtung zu ersetzen oder ihre Anwendung in merkbarer Weise zu beschränken vermochte. In Bezug auf die vorhin erwähnten rothen Farbentöne unterscheidet sich die moderne Colorie von der älteren so gut wie gar nicht.

Die rothen Farbentöne, welche man mit Fuchsin und Peonin (rothem Corallin) erhält, nähern sich mehr dem Purpur und sind außerdem gegen die Einwirkung des Lichtes sehr empfindlich, während die mit Krapp und Cochenille erzeugten Farben frei von diesen Nachtheilen sind.

Bekanntlich war es der berühmte englische Farbenchemiker Bancroft, welcher dargethan hatte, daß die echte Scharlachfarbe mit Cochenille nur unter dem Einflusse gewisser Salze als Beizmittel hergestellt werden kann, und daß das unveränderte Pigment der Cochenille die Wollfaser nur carmoisin- und nicht scharlachroth färbe. Er stellte die Ansicht auf, daß diese Salze einen Theil desselben in einen gelben Farbstoff überführen, welcher mit dem ungeänderten Pigment vereint, das Scharlachroth auf der Faser erzeuge.

Diese Ansicht schienen auch seine Versuche zu bestätigen, und darauf gestützt, gelang es ihm ein neues Princip in der Scharlachfärberei einzuführen, nach welchem die Cochenille nicht für sich allein, sondern unter Mitbenutzung gelber Farbstoffe verwendet wird, und wobei alle jene Substanzen weggelassen werden, welche dem carmoisinrothen Cochenillepigment den gelblichen Ton verleihen.

Die Billigkeit des Fuchsins, die Leichtigkeit mit welcher dasselbe von der Thierfaser fixirt wird, gaben den Anstoß zu ähnlichen Experimenten. Man versuchte mit Fuchsin und Pikrinsäure (oder anderen gelben Farbstoffen) ein Scharlachroth von gleicher Schönheit zu erzielen, wodurch es möglich geworden wäre, auch billige Stoffe mit dieser Farbe zu versehen.

Es läßt sich a priori behaupten, daß eine aus Fuchsin und irgend einem gelben Pigment erhaltene Mischfarbe, bezüglich ihrer Echtheit der Cochenillefarbe nachstehen muß; dagegen erscheint es ebenso gewiß, daß sich auf diesem Wege beständigere Farben erhalten ließen, wenn wir einen dem Fuchsin in der Farbe gleichkommenden, jedoch echteren Theerfarbstoff besäßen, da es uns an echten gelben Pigmenten nicht mangelt.

Die Lücke in der Farbenreihe der künstlichen Pigmente, unter denen sich kein zweckentsprechendes Scharlachpräparat vorfindet, wäre sodann gewissermaßen ausgefüllt, weil man auf indirectem Wege mit einem purpurrothen Farbstoffe denselben Effect erzielen könnte. Leider besitzen wir unter den rothen Theerfarbstoffen keinen, welcher die Echtheit des Cochenillecarmoisins besäße, und mit Fuchsin lassen sich somit nur unechte Mischfarben erhalten.

Um an Cochenille zu sparen, haben die Wollfärber die hellrothen Farbenabstufungen häufig in folgender Weise hervorgebracht: Der Strangwolle wurde ein aurorafarbiger Grund mit Cochenille ertheilt und der gewünschte Farbenton durch Nachfärben mit Fuchsin gegeben. Diese Methode erfüllt ihren Zweck nur theilweise, weil diese Farben den mit Cochenille erhaltenen an Feuer und Reinheit bedeutend nachstehen.

TC-Vortrag 04 82/161 Waschen – Bleichen – Färben

seit einiger Zeit wird jedoch scharlach- und amaranthrothes Tuch aus England importirt, dessen Farbenton nichts zu wünschen übrig läßt, und welches dennoch nicht mit Cochenille, sondern mit Fuchsin gefärbt seyn soll. Die Billigkeit dieser Fabricate zwang die Schönfärber zu Versuchen, das Fuchsin in die Scharlachfärberei einzuführen, welche aber wie es scheint nicht zum Ziele geführt haben, weil meines Wissens weder in den technischen Journalen noch in den Kreisen competenter Fachmänner etwas über die Verwendbarkeit des Fuchsins in genannter Richtung verlautete. Im Gegentheile, ich wurde von Färbern und Fabrikanten öfter zu Rathe gezogen, welche sich mit derartigen Versuchen befaßten und zu ihrer größten Ueberraschung die unangenehme Entdeckung machten, daß das Fuchsin mit gelben Pigmenten combinirt, dem Tuche in den meisten Fällen eine Mißfarbe ertheilt, ohne daß sie die Ursache dieses eigenthümlichen Verhaltens ergründen konnten. In manchen Fällen gelang es allerdings, dem Stoffe die gewünschte Farbe zu ertheilen; es glückte jedoch nicht, den Bedingungen auf die Spur zu kommen, unter welchen stets dasselbe Resultat zu erlangen ist.

Ich hatte mich mit diesem Gegenstande schon früher beschäftigt und stieß genau auf dieselben Schwierigkeiten, so daß ich wahrscheinlich von weiteren Versuchen abgestanden wäre, wenn ich nicht in Erfahrung gebracht hätte, daß das Fuchsin in einigen englischen Etablissements für die Scharlachfärberei Verwendung finde. Durch fortgesetzte Versuche bin ich endlich dahin gelangt, Schafwollentuch mit Fuchsin in den Nuancen: Scharlach, Amaranth und Nelkenroth ebenso schön als mit Cochenille zu färben.39)

Ohne in die Einzelheiten meiner Untersuchungen einzugehen, will ich hier nur deren Resultate kurz erwähnen:

Eine wässerige Fuchsinlösung, von etwas beträchtlicher Concentration, ertheilt dem mit Pikrinsäure grundirten Tuche immer eine Mißfarbe, namentlich dann, wenn die Temperatur der Färbeflotte gering ist. Wendet man hingegen eine stark verdünnte Fuchsinlösung an, so erhält Man eine ziemlich hübsche Scharlachfarbe. Tiefere Nuancen, wie z. B. Amaranth, lassen sich auf diese Weise nicht erhalten. Genau dieselben Erscheinungen finden statt, wenn man zum Grundiren anstatt der Pikrinsäure irgend ein Salz des Dinitronaphtols (Naphtalingelb, Martiusgelb) verwendet.

Schon in mäßig concentrirter Fuchsinlösung schlägt sich auf der Faser ein schwer lösliches Rosanilinsalz der Pikrinsäure, beziehungsweise des Dinitronaphtols nieder; jedes Fäserchen erscheint stellenweise mit einem bronzeartigen Ueberzug versehen. Die Mißfarbe, welche hierdurch zum Vorschein kommt, ist offenbar durch die Farbe und den Metallglanz des niedergeschlagenen Rosanilinsalzes bedingt.

Obwohl man diesen Uebelstand durch Anwendung sehr verdünnter Fuchsinlösungen vermeiden kann, so ist diese Färbemethode denn doch nicht für die Praxis geeignet. Das Färben erfordert zu lange Zeit und ist zu umständlich. Man muß mit der Zugabe von Fuchsin in die erschöpfte Färbeflotte äußerst behutsam zu Werke gehen, wenn man nicht Gefahr laufen will, die Waare gänzlich zu verderben.

Es ist eine bekannte Thatsache, daß das Fuchsin nur in alkalischer Lösung der Woll- und Seidenfaser eine schöne, feurige und satte Farbe ertheilt. Von diesem Kunstgriffe machen die Seidenfärber auch wirklich einen ausgedehnten Gebrauch, denn sie setzen ihren Färbebädern immer eine gewisse Menge Marseiller Seife zu.

TC-Vortrag 04 83/161 Waschen – Bleichen – Färben

Wird Tuch mit Pikrinsäure oder Naphtalingelb grundirt, so ist die Anwendung alkalischer Fuchsinlösungen ausgeschlossen, denn in einem solchen Falle werden beide von der Faser fast ganz abgezogen.

Will man einen seifenechten Grund, so muß man zu anderen gelben Pigmenten seine Zuflucht nehmen, und insbesondere auf jene Rücksicht nehmen mit welchen man das glänzendste Goldgelb erzielen kann. Das Waugelb ist somit ganz unbrauchbar, weil es bekanntlich einen grünlichen Stich besitzt. Das reine Goldgelb, also ein Gelb mit einer ganz kleinen Beimischung von Orange, läßt die rothen Farben am reinsten erscheinen.

Diesen Farbenton erhält man, wie zahlreiche Versuche gezeigt haben, am besten aus dem Farbstoff der Kreuzbeeren; auch mit Flavin lassen sich ziemlich schöne Effecte erzielen, jedoch muß dem ersteren Farbmateriale der Vorzug gegeben werden.

Der gelbe Grund wird dem Tuche in folgender Weise ertheilt:

Zuerst wird dasselbe einer sorgfältigen Reinigung durch Waschen u. s. w. unterzogen, dann ungefähr eine Stunde lang mit raffinirtem Weinstein, Zinnchlorid und Alaun angesotten. Der angebeizte Stoff wird nachher gereinigt und bei einer Temperatur von etwa 80° C. in einer mit Kreuzbeerextract, beziehungsweise mit Flavin versetzten Färbeflotte bis zu der erforderlichen Farbentiefe ausgefärbt, sodann in Wasser gut gespült, bis das Waschwasser vollkommen klar ablauft.

Alle vorher geschilderten Schwierigkeiten beim sogenannten Rötyen des gelb grundirten Tuches fallen hinweg, wenn man das Färbebad in nachstehender Weise bereitet:

Auf 1000 Gewichtstheile Wasser, welches in der Färbekufe durch einen Dampfstrom auf 50 bis 60° C. erwärmt werden muß, gibt man 1,7 Gewichtstheile krystallisirte Soda und 0,145 Gewichtstheile Diamantfuchsin. Letzteres wird in Form einer weingeistigen oder wässerigen Lösung zugefügt. Die Soda ist für die Erzielung schöner Farben unerläßlich; sie bewirkt eine Zersetzung des Fuchsins, die Base wird in Freiheit gesetzt, verbleibt jedoch bei diesem Grade der Verdünnung gelöst. Die Fuchsinlösung verliert hierdurch ihre tiefrothe Farbe und erhält eine dem lichten Biere ähnliche Färbung. Diese Flüssigkeit besitzt nicht die unangenehme Eigenschaft rein wässeriger Fuchsinlösungen, den Farbstoff beim Erkalten in Form eines metallisch-glänzenden Häutchens an der Oberfläche auszuscheiden, welches sich beim Herausziehen der Gewebe an der Faser anlegt, durch kein Mittel zu entfernen ist und die Waare verdirbt.

In dem auf die angegebene Weise bereiteten Färbebade wird das Tuch bei einer Temperatur von 55° C. mittelst des Haspels hin- und herbewegt. Im Anfange erhält dasselbe eine Mißfarbe, erst später, nachdem die Flüssigkeit bis in das. Innerste der Faser gedrungen, kommt ein äußerst lebhaftes und glänzendes Scharlach zum Vorschein, welches, wenn die Operation nicht unterbrochen wird, in Amaranth und endlich in Nelkenroth übergeht.

Es ist sehr interessant zu sehen, wie eine Flüssigkeit von so geringer Färbung, so intensive Farben zu geben im Stande ist. Nachdem aber bekanntlich das Rosanilinhydrat einen farblosen Körper darstellt, so ist dieser Umstand einigermaßen befremdend und es hat den Anschein, als ob sich im Inneren der Faser der ursprüngliche Farbstoff regeneriren würde; wenigstens läßt diese Erscheinung vorderhand keine andere Deutung zu.

Es ist selbstverständlich, daß in dem Maaße als das Färbebad erschöpft wird, eine Nachspeisung desselben mit Fuchsinlösung, nöthigenfalls auch mit Soda vorgenommen

TC-Vortrag 04 84/161 Waschen – Bleichen – Färben

werden muß. Die Einhaltung der Temperatur zwischen 50 bis 55° C. ist für das Gelingen dieser Operation sehr wesentlich. Kochhitze ist ganz zu vermeiden, weil durch sie nur magere Farben zum Vorschein kommen. Bei niederer Temperatur geht das Färben zu langsam von Statten, in Folge dessen der gelbe Farbstoff von der alkalischen Flüssigkeit in bemerkbarer Weise abgezogen wird. Die Erzielung gelbrother Farbentöne erscheint dann nicht mehr möglich.

Nach erfolgter Färbung muß das Tuch mit Wasser gewaschen werden und hierbei zeigt sich die interessante Erscheinung, daß der in dieser Weise fixirte Farbstoff der lösenden Einwirkung des Wassers großen Widerstand entgegensetzt, während ein mit Fuchsin substantiv gefärbtes Wollgewebe das Waschwasser sehr stark röthet. Im ersteren Falle laufen die Waschwässer fast wasserklar ab.

Die nächste Operation, das warme Pressen, welchem das Tuch unterworfen werden muß, bildet eine gefährliche Klippe, woran viele Bemühungen gescheitert sind, welche die Einführung des Fuchsins in die Scharlachfärberei zum Zwecke hatten. Eine der unangenehmsten Eigenschaften des Fuchsins ist nämlich die, daß es auf den Stoffen bedeutend nachdunkelt und an Feuer einbüßt, sobald die Temperatur beim Pressen eine gewisse Höhe überschreitet; ein Nachtheil, welcher sich schwer vermeiden läßt, wenn die Preßplatten mit Ofen und nicht mittelst Dampf erhitzt werden. Im vorliegenden Falle dürfen nur hydraulische Pressen zur Anwendung kommen, bei welchen die Preßplatten mit Dampf von geringer Spannung erwärmt werden können; der Ausfall an Wärme muß durch einen höheren Druck ersetzt werden.

Unter Einhaltung aller der früher genannten Bedingungen kann das Fuchsin zur Erzielung der hellrothen Farbentöne verwendet werden, welche man bisher in dieser Reinheit nur mit Cochenille erhalten konnte. Dieß gilt jedoch nur für Tuch; denn ungefilzte Gewebe, wie z. B. Wollmousseline, in der nämlichen Weise behandelt, erhalten äußerst magere Farben.

Emil Saloschin in Brighouse (Yorkshire) gibt eine Erklärung, warum das Fuchsin nahezu alles Gelb, wenn es auch noch so voll gefärbt war, gewissermaßen verzehrt, so daß die resultirende Farbe dünn und fadenscheinig aussieht. Die Ursache dessen liegt seiner Ansicht zufolge in dem violetten Stiche des Fuchsinrothes, welcher einen großen Theil des Gelb zu Weiß ergänzt; der Rest ist ein mageres Roth, welches nur bei gefilzten Geweben in Folge größerer Massenwirtung voll und satt erscheinen kann.

Die Farbe welche das Fuchsinroth zu Scharlach ergänzt, ist eigentlich ein hohes Orange und nicht Goldgelb. Für Seide, wo jene Farbe leicht mit Orlean gegeben werden kann, läßt sich eine Scharlachfarbe durch Decken mit Fuchsin leicht hervorbringen. Für Wolle haben wir keinen Farbstoff, der ein schönes, glänzendes Orange liefern würde (Krapp und Garancin geben viel zu matte Farbentöne); wir sind daher noch nicht im Stande, für ungefilzte Gewebe das Fuchsin in genannter Richtung zu verwenden.

Wird ein mit Kreuzbeerextract grundirtes Tuch mit rothem Corallin (Peonin) nachgefärbt, so erhält man ein äußerst lebhaftes Mennigroth (Tunis). Der Unterschied zwischen diesem und dem früher angeführten Verfahren ist durch die Natur dieses Farbstoffes bedingt, und besteht nur darin, daß man die Färbeflotte anstatt mit Soda, mit etwas Marseiller Seife alkalisch machen, und den Farbstoff in Form einer weingeistigen Lösung zufügen muß.

TC-Vortrag 04 85/161 Waschen – Bleichen – Färben

Bulkowsky, Carl, über die Anwendung des Fuchsins in der Scharlachfärberei. Quelle: Polytech. Journal 1869, Band 192, Nr. XXXIV. (S. 142–148) URL: http://dingler.culture.hu-berlin.de/article/pj192/ar192034

Anilinviolett

Anlilinpurpur, Anileïn, Indisin, Phenameïn, Harmalin, Violin, Rosolan, Mauveïn

Mauveïn ist ein basischer Azinfarbstoff in der namensgebenden Farbe mauve. Chemisch handelt es sich um ein Phenazin-Derivat, das dem Safranin eng verwandt ist. Die Verbindung dient(e) in erster Linie als Textilfarbstoff.

William Henry Perkin entdeckte es im Alter von nur 18 Jahren bei dem Versuch, Chinin zu synthetisieren, im Jahr 1856. Er stellte diese Substanz aus Anilin her, das mit Kaliumdichromat oxidiert wurde. Das von ihm verwendete Anilin enthielt allerdings erhebliche Mengen an o- und p-Toluidin, so dass das erhaltene Produkt ein Gemisch aus Mauvein und Pseudomauvein war.

Perkins erstes gefärbtes Stück Stoff (so will es die Legende), war eine vorher weiße Bluse seiner Schwester, die dann in schönster leuchtender Malvenfarbe erstrahlte. Bis Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts wurden die englischen Penny-Briefmarken mit Mauvein gefärbt. Heute hat Mauveïn keine Bedeutung mehr als Farbstoff.

Anilinblau

Azulin, Azurin

XVII. Ueber die Darstellung von Anilinblau für die Färberei und den Zeugdruck, durch Behandlung von Anilinroth mit Aldehyd; von C. Lauth.

Aus dem Répertoire de Chimie appliquée, Juli 1861, t. III p. 273.

Die Vergleichung der Formel des Anilinroths C³⁶ H²⁰ N⁴ O⁵ derjenigen des Anilinvioletts C³⁶ H¹⁷ N³ O² brachte mich auf den Gedanken, daß man letzteres durch Behandlung des Anilinroths mit reducirenden Substanzen erhalten könne. Nachdem eine Reihe von Reactionen kein günstiges Resultat gegeben hatte, stellte ich Versuche mit dem durch Erhitzen des salpetersauren Anilins bereiteten Anilinroth, dem sogenannten Anilein, an: alle gewöhnlichen Reductionsmittel zerstören diesen Farbstoff, keines veranlaßt jedoch die Bildung von Anilinviolett.

TC-Vortrag 04 86/161 Waschen – Bleichen – Färben

Versetzt man aber das Anilein (oder das Azalein, das Fuchsin, das durch Behandlung des Anilins mit Arsensäure oder mit gewissen Reductionsmitteln dargestellte Anilinroth) als Auflösung in käuflichem Alkohol oder Holzgeist, oder auch in käuflicher Essigsäure, mit Zinnchlorür (Zinnsalz in Stücken) und erhitzt zum Kochen, so verschwindet die rothe Farbe nach und nach, und wird durch eine violette ersetzt, welche endlich vollständig blau wird.

Wie das Zinnfalz wirken auf das in Alkohol aufgelöste Anilein eine Menge von Substanzen, die meisten mineralischen und organischen Säuren, und die sauren Salze, welche durch Wasser in basische Salze und freie Säure zerlegt werden.

Es war nun klar, daß die Eigenschaft das Roth in Blau umzuwandeln, nicht dem Alkohol oder den ihn stets begleitenden Substanzen, angehört; von mir angestellte Versuche ergaben, daß die Wirkung durch eine fremde Substanz hervorgebracht wird.

Diese Substanz ist das Aldehyd C⁴ H⁴ O². Man macht eine Auflösung von Anilein (Fuchsin oder irgend einem Anilinroth) in Schwefelsäure und aetzt ihr eine kleine Menge reines Aldehyd zu; nach einstündiger Berührung neutralisirt man die Flüssigkeit mit reinem Natron, und erhält dann ein außerordentlich blaues Violett. Bei länger fortdauernder Berührung dieser Substanzen verschwindet die rothe Nüance vollständig und wird durch ein sehr reines Blau ersetzt.

Die Mutterlauge enthält eine beträchtliche Menge Ammoniak. Wie das Aldehyd wirken, ebenfalls in der Kälte, mehr oder weniger rasch, die meisten natürlichen wesentlichen Oele, das Rautenöl, Anisöl etc.

Das so erhaltene Anilinblau hat folgende Eigenschaften: es ist in Wasser, Alkohol, Essigsäure, sowie in Glycerin vollständig löslich, welchen es eine blaue, in Violett stechende Farbe ertheilt; aus diesen Auflösungen setzt es sich in Form sehr glänzender bronzefarbiger Blättchen ab. Es löst sich mit gelber Farbe in concentrirter Schwefelsäure, concentrirter Salzsäure, in verdünnter Salpetersäure, überhaupt in allen Säuren auf; aus diesen Auflösungen wird es durch die Alkalien gefällt. In den ätzenden und kohlensauren Alkalien löst es sich ebenfalls mit gelber Farbe auf, ohne durch dieselben verändert zu werden; diese Auflösungen werden durch die Säuren gefällt. In wässerigen Kochsalzlösungen ist es vollkommen unauflöslich; aus seinen Auflösungen in Wasser und sogar in Alkohol wird es durch Zusatz einer geringen Menge Gerbstoff gefällt, mit welchem es eine Verbindung eingeht.

Das Anilinblau wird durch eine Temperatur von 200° C. zerstört.

Es ist für die Färberei und den Zeugdruck ausgezeichnet geeignet, und gibt auf Seide, Wolle und Baumwolle sehr lebhafte Nuancen.

Lauth und Depouilly ließen sich bekanntlich das durch Behandlung des Anilins mit Salpetersäure erhaltene Roth unter dem Namen Anilein patentiren. Nach den Analysen von E. Kopp und Jacquemain ist bei der Erzeugung dieses Farbstoffs in 3 Aeq. Anilin 1 Aeq. NO⁴ Nitryl eingetreten, dagegen 1 Aeq. Wasserstoff ausgetreten; Lauth benennt daher dieses Anilinroth trianiline mononitrée. Man sehe über die Darstellung des Anileins die Angaben im polytechn. Journal Bd. CLVIII S. 147 und Bd. CLIX S. 451.

A. d. Red.

Lauth hat die beschriebenen Verfahrungsarten zur Darstellung von Anilinviolett und Anilinblau, um sich die Priorität der Entdeckung zu sichern, in drei versiegelten Packeten am

TC-Vortrag 04 87/161 Waschen – Bleichen – Färben

24. December 1860, 10. Januar und 4. März 1861 bei der Mülhauser Industriegesellschaft hinterlegt. Dieselben wurden am 26. Juni d. J. auf sein Verlangen geöffnet und deren Inhalt im Bulletin de la Société industrielle de Mulhouse t. XXXI p. 374–376 mitgetheilt.

Quelle: Lauth, über Darstellung von Anilinblau für die Färberei und den Zeugdruck. Polytechnisches Journal 1861, Band 162, Nr. XVII. (S. 55–57) URL: http://dingler.culture.hu-berlin.de/article/pj162/ar162017

Der neue Farbstoff hat wegen seiner bequemen Handhabung sehr bald Eingang in den Wollfärbereien gefunden; er eignet sich zu vielen anderen Zwecken, z.B. zum Färben des Papiers in der Masse, zum Farben von Horn u.s.w. – Das ebenfalls zur Vorlage kommende "„wasserlösliche Jodviolett“" oder "„Primula“" von derselben Firma scheint in ähnlicher Weise dargestellt zu seyn.

Um lösliches Indigblau von dem von mir untersuchten wasserlöslichen Anilinblau zu unterscheiden, zwei Körper, welche gegen sehr viele Reagentien sich ganz ähnlich verhalten, so z.B. von Zinkfeile, besser noch von Zinkstaub in saurer, neutraler und alkalischer Lösung, ferner von Schwefelammonium leicht reducirt werden, obgleich in der Schnelligkeit, womit dieß geschieht, schon eine Verschiedenheit sich zeigt, wende ich mit bestem Erfolg 8–10 procentige Natronlauge an, welche bei anhaltendem Kochen die beiden löslichen Indigblau so verändert, daß beim Ansäuren mit Essigsäure die blaue Farbe nicht wieder erscheint, sondern zuweilen eine grünliche, meist aber kirschrothe Färbung an deren Stelle tritt, während das lösliche Anilinblau nur schwierig seine Farbe verliert, und dieselbe sofort oder nach mehrtägigem Stehen auf Zusatz von Essigsäure oder Salzsäure wieder annimmt. (Vom Verf. aus den "„Sitzungsberichten der Isis zu Dresden“" mitgetheilt.)

aus: Ueber die Darstellung und die Eigenschaften von in Wasser löslichem Anilinblau; von Assistent Naschold. 1868, Band 187/Miszelle 5 (S. 356–358)

URL: http://dingler.culture.hu-berlin.de/article/pj187/mi187mi04_5

Anilinblau auf Seide und Baumwolle.

Das Anilinblau kommt jetzt im Handel in metallisch glänzenden feinen Krystallen vor und liefert leicht eine prachtvolle Farbe auf Seide und Wolle, auch, wenn auch schwieriger, auf Baumwolle. Die Farben sind echt und mehr blau als die, welche das bekannte Chinolinblau liefert. Der Farbstoff ist in Wasser nicht löslich und muß daher vorher in 90 bis 95grädigem Spiritus aufgelöst werden.

Die Seide wird mit Alaun und Weinstein gebeizt und dann in dem Bade von Anilinblau bei 40–50° R. ausgefärbt. Einige Färber begnügen sich damit, die Seide in einem schwachen Soda- oder Seifenbade zu waschen und dann direct zu färben; dieß ist jedoch nicht zu empfehlen, da die Verbindung des Farbstoffes mit der Faser nicht fest genug wird.

Um Baumwolle anilinblau zu färben, muß man dieselbe recht stark beizen. Sie wird zuerst durch ein Sodabad genommen, sodann mit Thonerdenatron ungefähr 3 Stunden lang gebeizt und zuletzt durch eine Salmiaklösung genommen, um die Thonerde frei zu machen. Nach zweistündigem Liegen kann man in gewöhnlicher Weise zum Ausfärben schreiten. (Deutsche Musterzeitung, 1863, Nr. 1.)

Methode zum Färben mit wasserlöslichem Anilinblau auf Wolle; von Lachmann und Breuninger in Glauchau (Sachsen).

TC-Vortrag 04 88/161 Waschen – Bleichen – Färben

Ein Haupterforderniß beim Färben von Stoffen, sey es nun von Wolle, Seide, Baumwolle oder Leinen, ist, daß die Farbe nicht bloß rein und glänzend, sondern auch vollkommen gleichartig auf die Faser aufgebracht werde. Die Stoffe sollen, wie man sich auszudrücken pflegt, egal gefärbt seyn.

Beim Färben mit wasserlöslichen Anilinfarben, namentlich mit wasserlöslichem Anilinblau auf Wolle, bietet obiger Umstand nun eine Schwierigkeit, welche bis jetzt die Veranlassung war, daß das letztere das in Spiritus auflösliche Anilinblau noch nicht verdrängen konnte, weil in vielen Färbereien die Mehrausgabe für den Spiritus der Möglichkeit eines Mißlingens beim Färben mit wasserlöslichem Blau vorgezogen wird.

Forscht man der Ursache obiger Schwierigkeit nach, so findet man, daß sie in der zu großen Verwandtschaft der Wollfaser zu dem wasserlöslichen Blau liegt.

Ein Zusatz von in Spiritus gelöstem Blau zu einem Färbebade zeigt zunächst die Erscheinung, daß der Farbstoff als in Wasser unlöslich, oder vielmehr sehr schwer löslich, in den kleinsten Atomen sich ausscheidet und in der Flotte suspendirt schwimmt, so daß diese Atome nur ganz langsam und bloß bei längerem Kochen sich auflösen und nach und nach sich mit der Wolle vereinigen, wodurch die Egalität erzielt wird. Das wasserlösliche Blau dagegen fällt, da es vollständig in der sauren Flotte aufgelöst ist, sofort auf die Wolle; ein gleichförmiges Durchdringen der Wollpartikelchen mit der Farbstofflösung ist nicht möglich, da die Farbe auf ihrem Wege an den zunächst liegenden Theilen der Faser abgesetzt wird, ehe sie zu den weniger zugänglichen Partien gelangt. Die Folge ist Unegalität.

Wenn es nun eine Methode gäbe, welche den Farbstoff des wasserlöslichen Blau's, wie den des spirituslöslichen langsam aufgehen ließe, so sollte man denken, daß ebenfalls eine Egalität erzielt werden müßte, und diese Schlußfolgerung hat sich auch bei untenstehender Behandlungsweise bestätigt.

Das wasserlösliche Blau zeigt in seiner chemischen Constitution das gleiche Verhältniß zum spirituslöslichen Blau, wie der Indigocarmin zum Indigo. Es ist ein anilinblauschwefelsaures Salz, wie der Indigocarmin ein indigoschwefelsaures Salz ist. Das neutrale anilinblauschwefelsaure Salz ist aber nicht rein blau gefärbt, sondern erhält diesen Farbeton erst, wenn durch Zusatz einer stärkeren Säure die Basis dieses Salzes weggenommen wurde und reine Anilinblauschwefelsäure sich abgeschieden hat, wie es stets beim Zusatz desselben zu den sauren Färbeflotten der Fall ist.

Die neutrale, nicht mit Säure versetzte Auflösung des wasserlöslichen Anilinblau's hat nun die Eigenschaft, langsam und deßhalb ganz egal auf die Wolle aufzugehen. Wolle, in solche Lösung getaucht, braucht längere Zeit, um sich mit demselben zu verbinden.

Da das neutrale Salz aber nicht blau ist, sondern einen lichtgrauen Ton besitzt, so ist natürlich dann auch die Wolle bloß licht-graublau gefärbt. Taucht man jedoch die so gefärbte Wolle nun in ein saures Bad, so zeigt sich dieselbe wie mit einem Zauberschlage auf einmal blaugefärbt, und zwar, weil das Auffärben des neutralen Salzes langsam geschah, ganz egal, und was die Dunkelheit des Tons betrifft, so ist derselbe entsprechend der Zeitdauer der Einwirkung der neutralen Flotte.

Will man nun diese Methode in der Praxis anwenden, so sind zwei Gefäße erforderlich. In dem einen ist eine ziemlich concentrirte neutrale Auflösung von wasserlöslichem Anilinblau befindlich.

TC-Vortrag 04 89/161 Waschen – Bleichen – Färben

Es ist gut, dieselbe immer stark zu halten, damit die Dauer der Einwirkung, um den gewünschten Ton zu erreichen, verkürzt wird.

Man löst zu diesem Behufe wenigstens 1 Pfund auf circa 500 Pfd. reinen warmen Wassers auf, rührt in das ganz säurefreie Wasser, das nicht kochend, sondern bloß warm zu seyn braucht, ein, und läßt nun die Wolle eintauchen. Bei einiger Uebung ist man bald im Klaren über den Zeitpunkt, bis zu welchem die Einwirkung stattzufinden hat; eine kleine Probe, in heißes saures Wasser getaucht, belehrt alsbald darüber. Ist derselbe erreicht, so läßt man die Wolle über der neutralen Flotte etwas abtropfen, um davon, da sie noch bedeutend Farbstoff enthält, nichts zu verlieren, und bringt sie dann in das Gefäß, welches kochende saure Flotte enthält. Ein kurzes Kochen, und die Arbeit des Färbens ist ohne irgend welche Mängel fertig.

Entspricht die Nüance des wasserlöslichen Blau's nicht dem gewünschten Muster, will man z.B. röthlich nüanciren, so läßt man die Einwirkung der ersten Flotte nicht bis zur verlangten Dunkelheit des Tons währen, sondern hält etwas lichter, und nüancirt in der zweiten sauren Flotte mit dem entsprechenden spirituösen Rothstichblau aus.

Quelle: Methode zum Färben mit wasserlöslichem Anilinblau auf Wolle. Lachmann, Breuninger, Polytechnisches Journal 1866, Band 182, Nr. LXV. (S. 235–237) URL: http://dingler.culture.hu-berlin.de/article/pj182/ar182065

Anilingrün

Aldehydgrün, Emeraldin, Jodgrün

Färben von Anilingrün auf Wolle.

Zum Färben von Anilingrün auf Wolle empfiehlt Ch. Lauth, diese in einem Bade vorzubereiten, dem unterschwefligsaures Natron und eine Säure oder ein saures Salz zugesetzt wird; dabei schlägt sich auf der Wolle Schwefel nieder, welcher dieselbe zur Aufnahme des Anilingrüns geeignet macht. Die Wolle verliert dabei, jedenfalls in Folge des Eindringens des weichen, zähen Schwefels in die Fasern, ihre Elasticität, wird weich und zieht sich stark zusammen; dieß läßt sich aber dadurch vermeiden, daß man dem Bade eine kleine Menge Alaun oder eines Zinksalzes zusetzt. Nicht alle Formen des Schwefels besitzen die Eigenschaft, als Beize für Anilingrün dienen zu können; so ist z.B. eine Lösung von Schwefel in Schwefelkohlenstoff in dieser Beziehung, ganz wirkungslos. Vor der Behandlung mit unterschwefligsaurem Natron muß die Wolle entfettet und durch schwache Salzsäure von allen Metallverbindungen gereinigt werden, die sie beim Spinnen und Weben aufgenommen haben könnte; wird dieß übersehen, so entstehen im Schwefelbade leicht braune Flecken in Folge der Bildung von Schwefelmetallen. Das Färben erfolgt einfach in der Weise, daß man die nach dem Beizen gut ausgewaschene Wolle in eine Lösung von Anilingrün in warmem Wasser bringt, die allmählich auf ca. 100°C. erwärmt wird. (Deutsche Industriezeitung, 1873, Nr. 41.)

Anilingelb

Anilionorange – Aurin Chrysanilin,

Anilingelb (p-Aminoazobenzol) ist ein gelber Azofarbstoff. Es ist ein Derivat des Azobenzols und gleichzeitig ein aromatisches Amin.

TC-Vortrag 04 90/161 Waschen – Bleichen – Färben

Darstellung des Anilingelb; von Dr. Hugo Schiff.

Es ist mir gelungen, das Anilingelb durch Einwirkung der Hydrate von Antimonsäure und Zinnsäure auf Anilin in größerer Menge darzustellen.

Man reibt ein gepulvertes Alkalisalz einer dieser Säuren mit dem halben Gewicht Anilin zu einem dünnen Brei an, und versetzt denselben allmählich unter Umrühren so lange mit Salzsäure, bis die Flüssigkeit stark sauer reagirt. Das Anilin wird sogleich in den scharlachrothen Farbstoff umgewandelt, und dieser läßt sich nach dem Eintrocknen der Masse mit Aether-Alkohol ausziehen. Ich umgehe hier das weitere Reinigungsverfahren und gebe nur an, daß die rothe ätherische Lösung der Salzsäureverbindung beim Verdunsten kantharidenglänzende Blättchen des Salzes liefert. Andere Salze werden auf ähnliche Weise erhalten. Letztere lösen sich in Alkohol, in Aether und in angesäuertem Wasser, während eine größere Menge reinen Wassers zersetzend wirkt. Alkalien zersetzen die Salze unter Abscheidung eines intensiv gelben flockigen Körpers, welcher mit Säuren wieder die rothen Verbindungen entstehen läßt.

Tränkt man Seide oder Wolle mit der rothen schwach sauren Lösung und bringt den Stoff dann in eine verdünnte heiße Sodalösung, so erhält man eine intensiv gelbe Färbung, welche sehr haltbar ist und etwa die Nüance des Pikringelb zeigt. Da das als Zinnbeize käufliche zinnsaure Natron zur Darstellung der rothen Verbindung dienen kann und diese schon bei gewöhnlicher Temperatur entsteht, so zweifle ich nicht, daß dieses Verfahren zur technischen Gewinnung eines Anilingelb Anwendung finden könnte. Das Verfahren würde besonders geeignet seyn, um die gelbe Färbung sogleich auf dem Stoffe selbst zu erzeugen. – Analysen der rothen und gelben Verbindung habe ich bis jetzt noch nicht ausführen können. (Annalen der Chemie und Pharmacie, September 1863, Bd. CXXVII S. 345.)

Quelle: Polytech. Journal 1863, Band 170/Miszelle 11 (S. 157–158) URL: http://dingler.culture.hu-berlin.de/article/pj170/mi170mi02_11

Pseudo-Anilinfarben (sogenanntes "„Anilingelb“" und "„Anilingrün“"); von Dr. Emil Jacobsen.

Es werden gegenwärtig in Berlin gelbe und grüne Farbstofflösungen fälschlich als Anilinfarben angeboten; die eine, das "„Anilingelb“", angeblich ein englisches Fabrikat, stellt eine stark nach Safran riechende, orangegelbe Flüssigkeit dar, die beim Stehen einen flockigen, schmutzig gelben Bodensatz abgibt. Sie besteht aus einer spirituösen Lösung von Pikrinsäure, durch Zusatz von Safrantinktur orange gefärbt. Das sogenannte "„Anilingrün“" ist ein Gemisch von Pikrinsäure und Anilinblau, in Alkohol gelöst. Es ist eine dunkel saftgrüne Flüssigkeit. Der bittere Geschmack läßt in beiden vermeintlichen Anilinfarben die Pikrinsäure erkennen. Setzt man zu einer Probe dieses Anilingrüns einige Tropfen Salzsäure, so schwindet die gelbe Farbe (Pikrinsäure erscheint in salzsäurehaltigem Wasser fast farblos) und der blaue Farbstoff wird sichtbar. Setzt man zum sogenannten Anilingelb in gleicher Weise Salzsäure, so verliert er sichtlich an Intensität und erscheint rein safrangelb. (Aus des Verf. chemisch-technischem Repertorium, II. Jahrg. 1. Halbj. S. 16.)

Quelle: Polytech. Journal 1864, Band 171/Miszelle 9 (S. 155) URL: http://dingler.culture.hu-berlin.de/article/pj171/mi171mi02_9

TC-Vortrag 04 91/161 Waschen – Bleichen – Färben

Anilingelb, nach C. A. Martius und P. Grieß.

Ein Anilinproduct, das durch Einwirkung von salpetriger Säure auf Anilin dargestellt wird und zuerst vor etwa zwei Jahren von Simson, Maule und Nicholson in London unter dem Namen Anilingelb in den Handel gebracht wurde, hielten diese Fabrikanten für identisch mit dem von Gries ausführlich beschriebenen Diazoamidobenzol (C²⁴H¹¹N³). Um sich zu überzeugen, ob dem wirklich so sey, untersuchten Martius und Grieß (Bericht über die Sitzung der Berliner Akademie vom 7. December 1865) das Verhalten dieses Körpers, den sie käuflich als ein braungelbes, lockeres, krystallinisches Pulver erhielten, gegen kochende Chlorwasserstoffsäure, durch welche das Diazoamidobenzol eine sehr charakteristische Zersetzung nach der Formel

erleidet. Es fand aber dabei nicht die allergeringste Gasentwickelung statt und ebenso wenig konnten in der tief roth gefärbten chlorwasserstoffsauren Auflösung Phenol oder Anilin aufgefunden werden. Wurde dagegen die salzsaure Lösung mit Ammoniak übersättigt, nachdem sie durch Filtration von einer Spur eines löslichen Harzes befreit worden war, so entstand eine reichliche Menge eines gelben krystallinischen Niederschlages, während sich in der Mutterlauge beträchtliche Mengen Oxalsäure nachweisen ließen. Das Anilingelb ist, abgesehen von der Spur harziger Substanz, das Oxalat einer organischen Base, des Amidodiphenylimid (C²⁴H¹¹N³), die mit dem ihr isomeren Diazoamidobenzol nichts gemein hat. Daß dieselbe in ähnlicher Weise wie das Diazoamidobenzol durch Einwirkung von salpetriger Säure auf alkoholische Lösungen von Anilin entsteht, haben M. und G. im Laufe ihrer Untersuchungen bestätigt gefunden; es hängt nur von der Temperatur ab, ob der eine oder der andere dieser beiden Körper gebildet wird; zur Bildung des Amidodiphenylimid ist eine höhere Temperatur erforderlich.

Bei der Untersuchung eines anderen gelben Farbstoffes, der durch Einwirkung von zinnsaurem Natron auf salzsaures Anilin entsteht und dessen Bildung zuerst in der Fabrik von J. J. Müller und Comp. in Basel, später auch von H. Schiff beobachtet wurde, fanden M. und G., daß derselbe mit dem Amidodiphenylimid identisch ist.

Fast alle schwachsauren Auflösungen des Amidodiphenylimid färben Wolle und Seide intensiv citronengelb. Aus einer Lösung der Pikrinsäureverbindung kann Wolle mit einer Farbe gefärbt werden, die dem Cochenilleroth, was Schönheit und Tiefe des Tones anlangt, wenig nachsteht. Dessenungeachtet haben diese Farben eine sehr untergeordnete praktische Bedeutung, weil sie flüchtig sind und in Folge dessen von den damit gefärbten Stoffen, namentlich in höherer Temperatur, nach und nach wegsublimiren. (Deutsche Industriezeitung, 1866, Nr. 17.)

Quelle: Polytech. Journal 1866, Band 180/Miszelle 9 (S. 326) URL: http://dingler.culture.hu-berlin.de/article/pj180/mi180mi04_9

TC-Vortrag 04 92/161 Waschen – Bleichen – Färben

Anilinbraun

Havannabraun, Bismarkbraun

Bismarckbraun Y oder Vesuvin ist ein Farbstoff aus der Reihe der basischen (kationischen) Azofarbstoffe. Benannt wurde der Farbstoff nach Otto von Bismarck, dem Reichsgründer und ersten Kanzler des Deutschen Reichs. Entdeckt wurde es 1863 von Carl Alexander von Martius als der erste Diazofarbstoff.

Verfahren zur Darstellung von Anilinbraun; von Georges de Laire in Paris.

Um nach dieser Erfindung (patentirt in England am 17. März 1863) Anilinbraun zu bereiten, behandelt man Anilinviolett oder Anilinblau mit einem Anilinsalz, am besten chlorwasserstoffsaurem Anilin.

Man bringt 1 Theil trockenes Anilinviolett oder Anilinblau zum Schmelzen und setzt es dann sogleich 4 Theilen wasserfreiem chlorwasserstoffsaurem Anilin zu. Nachdem der Anilinfarbstoff sich ganz aufgelöst hat, erhöht man die Temperatur des Gemisches rasch auf den Siedepunkt des chlorwasserstoffsauren Anilins, beiläufig 240° Cels. Die Masse wird auf dieser Temperatur erhalten, bis ihre Farbe, welche anfangs keine Veränderung zu erleiden scheint, plötzlich in Braun übergeht. Die Operation dauert 1–2 Stunden und ist als beendigt zu betrachten, wenn sich gelbe Dämpfe an den Seiten des Apparats verdichten; gleichzeitig ist ein starker und charakteristischer Knoblauchgeruch zu bemerken.

Die so erhaltene braune Farbe ist in Wasser, Alkohol und Säuren löslich, und kann unmittelbar zum Färben benutzt werden. – Man kann sie auch reinigen, indem man sie aus ihrer wässerigen Lösung durch Kochsalz fällt.

Anstatt schon gebildetes Anilinviolett oder Anilinblau anzuwenden, kann man dieselben durch das zur Erzeugung des Farbstoffs dienende Material ersetzen; wenn man z.B. arsensaures Anilin (welches für sich erhitzt, Anilinroth liefert) mit chlorwasserstoffsaurem Anilin behandelt, so entsteht Anilinbraun.

Aus dem London Journal of arts, December 1863, S. 348. Quelle: Polytech. Journal 1864, Band 171, Nr. XVII. (S. 72–73) URL: http://dingler.culture.hu-berlin.de/article/pj171/ar171017

Anilinbraun zum Coloriren von Photographien etc.